- TOP

- サステナビリティ

- 北海道との取組み

- 未来づくり感響プロジェクト

- 2018年 トライアル授業Ⅱ

開催場所

旭川デザインセンター ~消費者と木の製品が出会う場所~

旭川地域の家具やクラフトのメーカー約30社が常設ブースを設けている「旭川デザインセンター」。

最新作やベストセラーなどがスタイル提案とともに展示されており、サイズ感や掛け心地など自由に触れ、確かめてから購入することができます。

市民向けの体験イベントやセールをはじめ、全国からバイヤーや建築・インテリア関係者が集まる「旭川デザインウィーク」が開催され、年間2万人以上が来場するデザインと暮らしの発信拠点となっています。

TRIAL2

モノづくりのなかでの価値のつくりかた

旭川家具産業の歴史と現在

“旭川家具工業協同組合”松村さん

旭川エリアが家具産地として形成されたのには、良質な森林資源が豊富であったことが土台となっています。明治31年、上川鉄道が開通し、軍隊の移住による人口増などで家具の需要が拡大し、木工伝習所の開設で多くの家具職人が輩出され、家具産地として形成されていきました。

昭和30年代

市場拡大を目的として本州のバイヤーを招いた「旭川木工祭」を開催。現在は、「ASAHIKAWA DESIGN WEEK」に名称を変え、平成30年には64回を数えるイベントとなっています。

昭和40年代

道産のナラ・カバ・タモ材などが主流として定着し、現在の家具生産技術の基が形づくられました。また、全国でもいち早く、家具業界の若手を海外(ドイツ)へ長期派遣し、デザインや技術を学び、のちの旭川家具を牽引する人材の育成に取り組みました。

旭川デザインセンター

昭和60年代

生活様式の変化などもあり、旭川家具の主要商品であった、箱物と言われる箪笥や食器棚などの需要が減少。テーブルや椅子などの製作に方向転換していきました。

現在

旭川家具業界は、木材資源・高度な技術・国際的に認められるデザインを目指して様々な取組を継続的に行っています。

IFFT(インテリアライフスタイルリビング)

インテリアデザイン市場のための国際見本市に参加。国産品の質の高さや、ものづくりに対する姿勢を消費者に伝えている。

IFDA(国際家具デザインフェア旭川)

世界中の家具デザイナーと地元の職人が一緒にモノづくりをする機会として、国際家具コンペティションを行い、新作展、シンポジウムなどを開催し、産地から新たな生活文化を創造・提案・情報発信をしている。

ASAHIKAWA DESIGN WEEK

家具だけでなく、インテリア・建築・デザイン・クラフト業界を巻き込んで、地域のものづくりの可能性を感じさせるイベントとして開催。

製作途中の椅子

ここの木の家具 北海道プロジェクト

平成26年からスタートした、北海道産の広葉樹を活用するプロジェクト。

全国的に見ても北海道には、広葉樹資源が多く蓄積されており、北海道産材を積極的に活用すべく、「日本の森を守る家具づくり」をテーマに長い年月をかけて取り組んでいきます。

国内でも木材の産地指定した家具生産は珍しい取り組みです。

ここの木の家具・北海道プロジェクト

山から運ばれてきた原木

旭川の製材会社“昭和木材”高橋さん

「製材会社は木の精肉屋みたいなもの」

山から伐りだされた樹木は天然素材のため、一本一本個性があり、使いやすい・使いづらい部分が混在します。

用途に見合った成型。割れや曲がりを防ぐための乾燥。さまざまな分野で求められる品質、サイズ、数量を安定供給する役割を担っています。

世界には20万種類以上の樹種があり、見た目、重さ、堅さが異なり、どの素材をどんな部分に使用するかが、家具デザインを大きく左右する要因となります。

世界中の板材の説明をする高橋氏

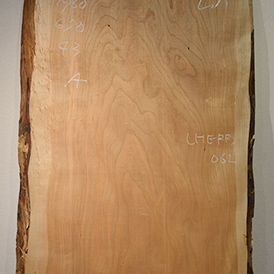

世界中の様々な木材が並んだ光景は圧巻

家具になる前の板材は、見た目も、香りも、大きさも異なり壁際に並んだ光景は圧巻です。日本、アフリカ、北米などの木材にはそれぞれに強い個性があり、木材とひとくくりに言っても違いの大きさに驚きます。

なかなか見る機会のない丸太のスライス。北米産のウォールナットで非常に堅い木として知られています。スライスされた板を一枚ずつ移動していくと、木の表面に黒い点のような形で、節が続いているのがよくわかります。以前はこの節が無いものが良い木材として好まれていましたが、最近では逆に特徴を生かす形で積極的に用いられています。

丸太のスライス持ち上げながら特徴を確認

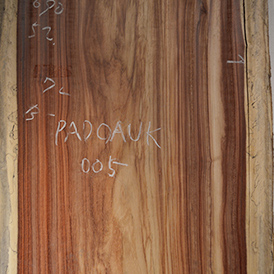

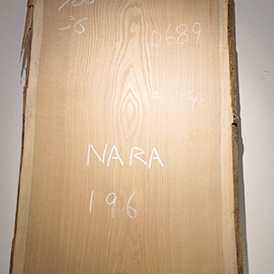

世界の木材

ドロノキ

湿地に育成し、広葉樹の中では軽く柔らかい

パドウク

鮮やかな赤色で、楽器などの装飾として使用される

ベリ

木目に鮮やかなマーブル柄の縦模様を持つ

クスノキ

強い香りがあり、防虫効果があるため箪笥などに用いられる

ブラックチェリー

アメリカンチェリーの木。経年変化で飴色に変色する

サペリ

光沢のある模様を持ち、楽器などに使われる

ナラ

虎のような斑を持つ。強度と成分により酒樽として使用される

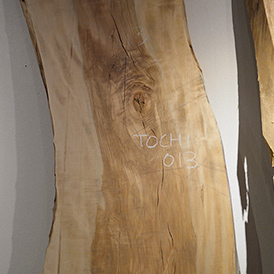

トチ

日本固有種で、湾曲して育つため独特の木目になることが多い

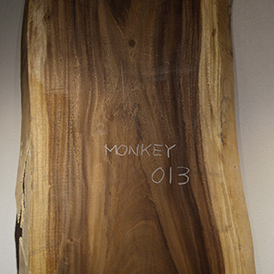

モンキーポッド

巨木になりやすく、「この木なんの木・・・」のCMに登場する木

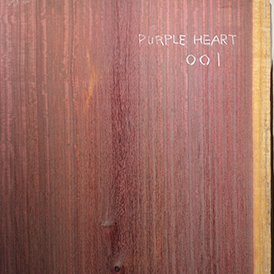

パープルハート

鮮やかな紫色が特徴で、織物用の染料が取れる

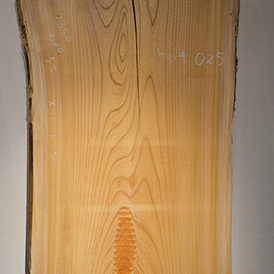

タガヤサン

耐久性が高く、床や柱などに使用される

ケヤキ

日本固有種で、耐久性が高く、古くから大黒柱などで使用される

木材の価値を高めるための

デザイン

「使い捨てない、長く愛す」をコンセプトにオリジナル家具を製作している“アイスプロジェクト”の小助川さん

旭川家具では、早くからデザインは家具作りの重要な要素として考えられてきました。そもそもデザインは、単に見た目が良いというものだけではありません。

・使い手にとって使いやすい

・長期間使用することができる

・素材の無駄のない有効活用

・使い手の生活を豊かにする

など、いくつもの要素を含んだもので、各商品がどこに重きをおくかなど、バランスを取りながら作られています。

こだわったデザインを説明する小助川氏

ダイニングテーブルひとつをとっても様々な工夫がされています。

・大きな1枚板の木材は高価なため、小径木を組み合わせて木材を有効活用。

・小さな子供がいる家庭での使用を想定して、天板の裏面を大きく丸く削り、安全性と天板を薄く見せる視覚効果で軽やかさを強調。

・脚部分と天板はバラバラにすることができ、配送をしやすく運賃コストを抑えることができる。

目に見える所だけではなく見えないところまでこだわって、木材の価値を高めるのがデザインの一つです。

アイスプロジェクトオリジナル ダイニングテーブル

記憶に残るデザイン

民芸家具“クリエイトファニチャー”室岩さん

長年、北海道産木材を使用して民芸調の家具を作ってきたクリエイトファニチャー。民芸家具は1950年代にブームになったものの、その後はニーズが縮小し、スタイル変更する家具メーカーが多い中、クリエイトファニチャーは民芸家具を作り続けています。

民芸家具の特徴と言えば、仕上げの色や装飾など非常に贅沢なつくりで、高級感があるものの、現代の暮らしにはやや合わなくなりつつあります。そのため、ネガティブなイメージを持つ方も多いのが実情です。テイストが重い、古臭い、癖が強いと嫌う人も多いが一定の需要があります。

記憶に残すためのデザインを説明する室岩氏

主流のナチュラルな家具とは、一線を画しているため、人の記憶に残るメリットもあります。あえて、そこを狙ったデザインをしているのです。

最近では、民芸家具の特徴的なディティールは残しつつ、着色を伝統的な赤黒いものからブルーやグレー、ゴールドなど攻めたカラーリングの展開や、木材だけではないガラスや金属などの異素材を使用したデザインで、新たな市場の開拓やネガティブな印象を持っているユーザーを変えることが出来ました。

伝統は残しながら「新しい価値を作る」「他にはないものを作る」「人の記憶に残す」ことを追求してデザインしています。

民芸家具のイメージとは異なる鮮やかなブルーカラー

VOICE

トライアル授業を受けて