- TOP

- サステナビリティ

- 北海道との取組み

- 未来づくり感響プロジェクト

- 2019年 トライアル授業Ⅲ

未来づくり感響

プロジェクト 2019

MIRAIZUKURI KANKYO PROJECT 2019

TRIAL

CLASS3

木こり・家具職人・

販売員として

トライアル授業第3回目は、各チーム毎により専門性の高い体験授業をしました。

森チームは森へ、工場チームは工場へ行き、販売チームは商品のプレゼンテーションをおこない、

最後の授業のディスカッションに向けて備えました。

日時

授業の内容

講師

場所

第3回

11月8日

(金)

5、6時限

各チームの分野を活かして、旭川デザインセンターで売る家具を考える

【森】

動植物や樹木の役割、林業、生物多様性等について解説

現地に実際に行き、木の種類・特徴や森林保全について解説

清水省吾先生

原弘治先生

突硝山

【工場】

旭川の家具材や材料的特徴等について解説

木材の特徴や実際に家具ができるまで等について解説

小助川泰介先生

髙橋謙太郎先生

AISUproject

【販売】

旭川家具の産業、木製品の実情、取組、流通の仕組みについて解説

メーカーや家具職人について解説

松村基子先生

室岩成暢先生

旭川大学高等学校

森チーム

「森は生きている」

Forest

突硝山(とっしょうざん)

旭川市と比布町の境界にある標高243m、総面積225haの丘陵。白樺やミズナラ等の落葉広葉樹林で覆われ、日本国内最大級のカタクリ群落もあります。

今回の授業は、山の一部の土地を所有している清水先生の森で行われました。

最も危険な仕事の一つと言われている林業。

その現場に立ち入るということで、森に入る前に心構えや対策の確認が行われました。

倒木や落ちてきそうな枝、滑る地面、寒さ、そして熊など、気をつけなければいけないものが沢山あるので、常に警戒心を持ち、周りをよく見ることが大切です。

清水先生の所有する森と、すぐ隣にある別の森の違いを考える時間。

清水先生の森は、木の持つ生命力に任せた無理のない成長をさせることで、調和のとれた、人の目にも不自然さを感じさせない森を形成しており、

その成長に任せることで植樹や手入れの費用を抑えることができているそうです。

対してお隣の森は、植樹をしたけれども、様々な理由により、その後の手入れがなされないことで木が弱り、風雪等で倒れてしまいました。

その倒木に広葉樹の種が芽吹き、混ざり合い、成長している様子からなんとなく雑然とした印象を感じます。

同じ「放置された森」と言っても”自然林の放置”と”人工林の放置”で、このような差が生まれてくることがわかりました。

清水先生の森

隣の森

続いては、旭川大学の図書館にあるテーブルに使われた木が切られた場所へ。

一本の木から実際に材料として使用された部分は、意外と少なかったことが原先生の解説でわかり、生徒たちからは驚きの声が上がります。

大きい木だからといって、その全てを家具として使用できるわけではありません。

最後に訪れた場所では、三手に分かれて工場チームに家具材として売りたい木を選び、値段をつけて発表しました。

木が成長するには時間がかかること、そして資源には限りがあること。

自分たちがその値段をつけた理由、そしてこの森ではどのぐらいの木を切ることができるのかを、最後の授業に向けて考えておいてほしいと清水さんは話しました。

・ただ大きくなった木だけを切ればいい、というわけではないことがわかった。(Sさん)

・実際に山に行って、木の大事さをより痛感しました。(Hさん)

工場チーム

「家具作りは地味な作業の繰り返し」

Factory

AISUproject(アイスプロジェクト)

北海道の良質な木材と確かな技術で、シンプルかつ機能的なデザインのオリジナル家具や、オーダーメイド家具を製作している旭川の家具メーカー。

AISUproject = 愛すプロジェクトで、「使い捨てない、長く愛す」をコンセプトにしています。

前半は前回に続き二手に分かれて、理想の家具をどのように作っていくかを考えていきました。

小助川先生のチームでは、一人暮らしでも使えるダイニングテーブルを考案。 狭い部屋でも邪魔にならない大きさでありながら、家に人を呼んでも複数人で使用でき、足の高さも調整できるという便利なものです。

髙橋先生のチームでは、理想のリビングチェアを作るために、椅子の細かい部分を一つ一つ丁寧に考えていきました。

あまりゴツゴツせず、シンプルなデザインにしたい。そうすると、ある程度強度のある木材でないと・・・。

肘掛けの曲がった部分は、木を曲げる機械を使うと高額になるので、木と木を繋げるジョイント加工が適切かな・・・。

デザインについて様々な意見が出てくると、それに見合った強度の木材、加工方法、金具などを“売値と経費のバランス”を考えながら決めていく必要があることがわかりました。

後半は小助川先生が用意した、北海道産の山桜を使用したペン置きのやすりがけを全員でおこないました。

まずは紙やすりの120番を使用。細かく動かすのではなく、木目に沿って大きくまっすぐ動かしていきます。あまりかけすぎると、形が崩れて元に戻らなくなってしまうので、湾曲に沿って表面だけを磨くイメージで慎重に。

※紙やすりは数字が大きいものになるにつれて粒子が小さくなり、仕上げに使われる。

ある程度のところまで進んだら次は240番を使用して、角の丸くなっている部分も含め磨いていくと滑らかになっていき、その後400番で仕上げをおこなうと、さらに手触りがよくなります。

家具を作る時はこのような地味な作業がかなりの割合を占めますが、とても大切なことだと小助川先生は話します。

やすりがけが全て終わったら、最後にオイルを塗って完成。付けすぎると拭き取らないといけないので、適量をまんべんなく塗り拡げていくのがコツです。

かなり色が変わりますが、使用しているとさらに濃くなり味が出てきます。

乾かす際は、台に接する部分が少ない方が早く乾くので、割り箸等を使用すると良いとのこと。

・オイルを塗るだけで、こんなに木の色が変わるなんてすごいと思った。(Sさん)

・やすりがけが楽しかったけど、どのぐらいで終わればいいのか分からなかったので大変でした。(Yさん)

販売チーム

「家具を売るために」

Sales

開催場所:旭川大学高等学校

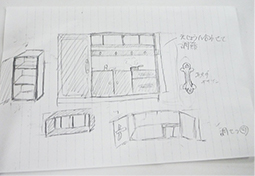

生徒それぞれがアイデアを振り絞って考えた、「旭川デザインセンターで販売したいオリジナル家具」のプレゼンテーションが行われました。

持ち時間は1人10分。代表案は最後の授業で、ディスカッション用のテーマとして使用されます。

個性的なアイデアを盛り込んだ家具が次々と発表され、生徒はサイズや色、木の種類、値段、どれだけ売りたいか、誰に売りたいかなど、一つ一つ講師の質問に答えていきました。

生徒が考えたオリジナル家具

(それぞれキッチンボード、ナナカマドを使用したドレッサー、子ども用の椅子、子ども用のワードローブ)

値段分の価値が本当にあるものなのか、利益を出すためには年間最低何台売ればいいのかなど、販売する上で考えなければいけないことはたくさんあります。

例えば工場チームの立場だと、デザインや作る時間のことを考えた場合、同じ型ものを多く作ったほうが利益が出しやすい、など。

どれも甲乙つけ難い案だったため選考は難航しましたが、最終的にはキッチンボードが代表に選ばれました。

お値段はなんと500万円!

・家具は長く使うものだし、沢山の工夫や特徴がありつつ便利なものを自分でも選びたいので、

作る時もそこまで考えることがとても大切だと思いました。(Sさん)

・売値を決めて、工場にどのぐらいの値段で作ってもらえたらどれだけ儲けが出るとか、色々考えなければいけなくて大変だと思いました。(Mさん)

NEXT

いよいよ次で最後の授業となります。

各チームがそれぞれ勉強してきたことを発表し、その後は販売チームが提案する500万円のキッチンボードについてディスカッションしていきます。

"できるだけ安く"ではなく、どうやって価値を付けて高く売るかを考えていくことになりそうですね。